Das mit den neuen Ideen und Inspirationen ist bei uns kreativen Menschen so eine Sache: Wenn auch Vieles in der Ausarbeitung von Figuren, Stoffen und Texten handwerklich gut zu meistern ist, so sind wir doch von DER einen initialen Idee abhängig, die uns hoffentlich kommt, wenn wir sie brauchen. Sei es eine Figur, ein Thema, eine besondere Konstellation aus Charakteren oder eine bestimmte Szene, die sich vor unserem inneren Auge entfaltet – wir brauchen diesen einen Auslöser, diesen Keim, aus dem heraus sich ein neues Werk entfalten kann.

Und manchmal passiert das ganz unverhofft. Wenn einem eine entsprechende Idee kommt, wenn wir plötzlich eine neue Geschichte im Kopf haben, sprechen wir gerne im ‚klassischen Vokabular‘ davon, dass uns die Musen geküsst haben. Falls das jemand nicht kennt: Die neun Musen waren Töchter des Zeus‘ und der Mnemosyne und standen als Schutzgöttinnen der Künste den kreativen Menschen zur Seite. Laut „großem Wörterbuch der deutschen Sprache“ von DUDEN steht die Wendung „die Muse küsst jmdn.“ scherzhaft dafür, dass jemand die Inspiration zu einem dichterischen Werk hat.

Ob und wann uns geeignete Ideen kommen, können wir nicht bestimmen. Vielleicht können wir es durch äußere Rahmenbedingungen positiv beeinflussen oder stimulieren, z.b. durch bestimmte Orte, durch Rituale, mit Musik oder Ähnlichem (E.T.A. Hoffmann liebte hierfür den Punsch). De facto können wir es aber nicht erzwingen. Und die meisten Kreativen kennen wohl die Angst davor, dass irgendwann neue Ideen ausbleiben könnten. Eine absolut grausige Vorstellung.

Umso mehr erfüllt es mich jedes Mal mit Dankbarkeit, wenn ich neue Einfälle habe. So auch am 3. Dezember. Ein Freitag. Und um im Bild zu bleiben: An diesem Morgen haben mich die Musen nicht nur geküsst, sondern schier überfallen: Kalliope und Euterpe, zuständig für Dichtung bzw. Musik, hatten es gleich zu zweit auf mich abgesehen. In der Adventszeit läuft bei mir via Internetradio meist „Radio Weihnacht“. Und auf einmal sinnierte ich darüber, dass nach den Weihnachtsgeschichten vom kleinen Tannenbaum ein Weihnachtssong mal was wäre, … ja, ein Weihnachtssong, … es ist Weihnachtszeit … knirschender Schnee, durch den ich stapfe, … ein Song, in dem es um Familie geht, die sich stützt … um das Glück, das im Grunde wir alle suchen – egal ob arm, ob reich, ob fremd oder ein Freund … Es formten sich erste Bilder und Textfetzen in meinem Kopf – obwohl ich gerade im Bad stand und mich fertigmachen wollte. Die Gedanken überschlugen sich, und mit ihnen auch erste Tonfolgen, und ich konnte gar nicht schnell genug Papier und Stift zur Hand nehmen, um das alles festzuhalten. Ich setzte mich an den Küchentisch und skizzierte und notierte all das, was mir einfiel, ging zum Klavier, um die Themen auszuprobieren und hatte dann vor Arbeitsbeginn alles so weit fixiert, dass ich am Abend weitermachen konnte.

Das gesamte Wochenende arbeitete ich am Text und stimmte die englische Fassung schließlich mit den Melodien ab. Und am Sonntagabend waren die vier Strophen fertig. Auch die Melodien standen fest und waren für Klavier und Gesang notiert.

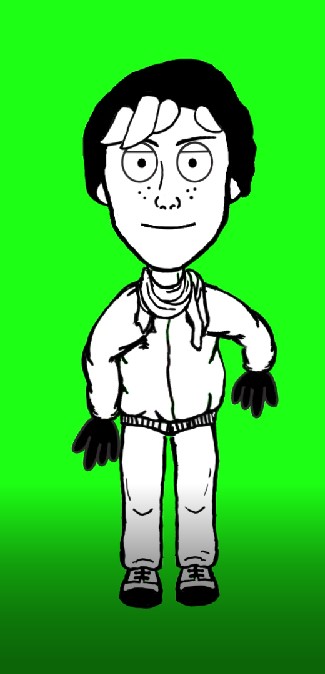

Von Anfang an hatte ich die Bilder von einem Animationsfilm in Schwarzweiß im Kopf: Ein Junge stapft singend auf die Kamera zu, während immer wieder in Einzelszenen Situationen des Textes eingeblendet werden. Zum Beispiel die in den Schnee versinkenden Füße, oder wie eine Familie spielend um einen Tisch oder gemeinsam auf der Couch sitzt. Auch eine Schlittenfahrt als Mittelteil, bei der der Junge dann u.a. Vögel aufscheucht, die singend über den Himmel flattern, sah ich vor mir. Die einzige Farbe sollte das Gelb der brennenden Lichter/Kerzen sein. Als Kontrast. Und darauf aufbauend sah ich als Schlusszene und passend zum Text, wie an der Kerze des Jungen andere Kerzen entzündet werden, sich das Gelb der Kerzen dann rasend schnell über die Kontinente ausbreitet und die Kontinente sich final zu einem leuchtenden Weihnachtsbaum verformen. Mit dem leuchtenden Weihnachtsbaum auf schwarzem Hintergrund endet das Lied.

So schön, so gut. Im Kopf war mir alles klar. Aber wie sollte ich das alles umsetzen?

Während ich die nächsten Tage mithilfe des Notationsprogramms finale die Orchestrierung der Musik ausarbeitete (wann immer es Arbeit und Familie zuließen), musste ich mich zusätzlich mit den Programmen von Adobe auseinandersetzen: Animation und Character. Mit Character und Photoshop erschuf ich „Chris“, meinen Protagonisten. Hinzu kam noch das Schnittprogramm daVinci Resolve, mit dem ich alles zusammenfügen wollte. Das hatte ich bereits für meine anderen Trailer genutzt.

Es wurde ein ziemlicher Ritt, denn die Zeit war knapp. Weihnachten ließ sich ja nicht verschieben. Doch es war längst zu einer fixen Idee von mir geworden, das Lied in diesem Jahr zu veröffentlichen. Zusammen mit dem Animationsfilm. Ich fand sogar ein Tonstudio, wo ich das Lied kurzfristig einsingen konnte. Denn ich besaß weder die Ausrüstung für eine Gesangsaufnahme, noch das nötige Knowhow, ein akzeptables Ergebnis hinzubekommen. Ich hatte nie vor, mich als Interpret zu etablieren oder Solokünstler für Popmusik zu werden. Ganz sicher nicht. Das ist nicht meins, und es gibt genügend Künstler*innen, die das ganz hervorragend machen und viel besser singen als ich. Aber so jemanden konnte ich aus zeitlichen wie finanziellen Gründen für dieses Projekt nicht einfach engagieren. Zudem musste es schnell gehen und es sollte ja eine jugendliche Stimme sein. Also musste ich selber ran, brauchte aber tontechnische Unterstützung.

Das Einsingen im Tonstudio war eine Erfahrung für sich. Ganz toll – wie auch ernüchternd. Es ist erschreckend, was man in einer Aufnahme alles an Ungenauigkeiten hört, die einem sonst nie auffallen würden. Nicht umsonst gibt es dafür Profis, die das gelernt haben. Aber gleichzeitig ist es auch beruhigend, wie weit die Technik inzwischen ist. Damit konnten nicht nur meine Ungenauigkeiten ausgebügelt, sondern auch meine Stimme im Klang erhöht werden (nachdem ich es extra vorab von G-Dur nach Es-Dur transponiert hatte, damit ich es überhaupt singen kann). Ohne diese Möglichkeiten hätte ich das Projekt einstampfen müssen. Das Ergebnis ist jetzt sicher nicht professionell, genügte mir aber als Untermalung zum Animationsfilmchen.

Doch an diesem Animationsvorhaben scheiterte ich letzten Endes. In der Kürze der Zeit und ‚nebenher‘ bekam ich doch nicht mehr alles zusammengesetzt. Also blieb nur der Weg, eine Slideshow mit atmosphärisch passenden Bildern zu erstellen und mit der Musik abzustimmen. Zum Glück hatte mir eine Kollegin unsplash.com gezeigt, wo Bilder für Webprojekte zu finden sind. So konnte ich das Video am 24. Dezember fertigstellen und auf Youtube hochladen. Die Eingangssequenz ist vom Animationsfilm genommen, aber der Rest und v.a. Chris müssen warten. Vielleicht bis zur nächsten Adventszeit.

Das Ergebnis dieses Weihnachtssong-Projektes findet ihr auf Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=gxVK-KwCgM4

Schlussbemerkung: Wenn einen „die Musen küssen“, muss die Idee raus. Ich weiß nicht, inwieweit ihr so etwas kennt. Das kann wirklich hartnäckig sein. Und wenn man derartige Ideen beiseite oder auf später zu verschieben versucht, wird’s nicht besser. In diesem Fall gab es für mich gar keine Alternative, als den Weihnachtssong DIREKT fertigzumachen und online zu stellen. Auch wenn das einiges an Mut, Hartnäckigkeit und wenig Schlaf bedeutete. Das Ergebnis finde ich für eine so kurze Zeitspanne aber ziemlich gelungen. Selbst ohne Animationsfilm. 🙂

Und ihr?

Ich freue mich auf euer Feedback zum Song!

Messingbeschläge: Bei einer Online-Recherche war ich schnell auf einen Buchbinder gekommen, der auch mittelalterliche Buchbeschläge anbietet. Die sehen toll aus und entsprachen genau dem, was ich mir vorgestellt hatte. Doch da das alles Einzelanfertigungen sind und ich für ein vollständiges Buch mehrere Plättchen und Buchecken brauche, überstieg diese Variante deutlich mein geplantes Budget. Also blieb mir nur die andere Variante: ab in den Baumarkt, Messingblech besorgen und Beschläge selber machen. Das war allerdings leichter gedacht und gezeichnet als umgesetzt – in den ersten Tagen produzierte ich auch prompt Ausschuss, bis ich den Dreh endlich ‘raus hatte, wie ich mit den mir zur Verfügung stehenden Werkzeugen die Ornamente gleichmäßig hinbekomme, ohne die Ecken und Bleche zu perforieren. Und nach einiger Übung hat es glücklicherweise dann auch geklappt.

Messingbeschläge: Bei einer Online-Recherche war ich schnell auf einen Buchbinder gekommen, der auch mittelalterliche Buchbeschläge anbietet. Die sehen toll aus und entsprachen genau dem, was ich mir vorgestellt hatte. Doch da das alles Einzelanfertigungen sind und ich für ein vollständiges Buch mehrere Plättchen und Buchecken brauche, überstieg diese Variante deutlich mein geplantes Budget. Also blieb mir nur die andere Variante: ab in den Baumarkt, Messingblech besorgen und Beschläge selber machen. Das war allerdings leichter gedacht und gezeichnet als umgesetzt – in den ersten Tagen produzierte ich auch prompt Ausschuss, bis ich den Dreh endlich ‘raus hatte, wie ich mit den mir zur Verfügung stehenden Werkzeugen die Ornamente gleichmäßig hinbekomme, ohne die Ecken und Bleche zu perforieren. Und nach einiger Übung hat es glücklicherweise dann auch geklappt.